أغسطس

التمويل بالمشاركة: آليات عملية لتجاوز التحديات وتفعيل دوره في المصرفية الإسلامية

هذا المقال مختصر من رسالة للدكتور يوسف الشبيلي

مقدمة: الفجوة بين النظرية والتطبيق

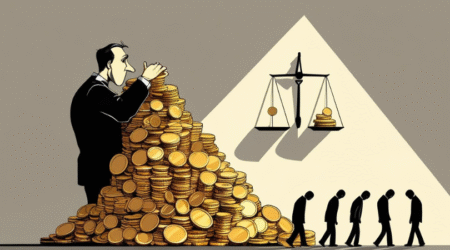

يُعَدُّ التمويل بالمشاركة (المضاربة والشركة) حجر الزاوية في النظام المالي الإسلامي، فهو الصيغة التي تجسد روح الاقتصاد الإسلامي القائم على تقاسم الربح والخسارة، وتحقيق التنمية الحقيقية، والبعد عن شبهات الربا. وعلى الرغم من هذه الأهمية النظرية والمقاصد الشرعية العظيمة، يكشف الواقع العملي للمصارف الإسلامية عن فجوة كبيرة بين التنظير والتطبيق.

تشير الدراسات، ومنها دراسة أجريت عام 2009 على 12 مصرفاً ونافذة إسلامية في المملكة العربية السعودية، إلى أن صيغ التمويل القائمة على المداينات (مثل المرابحة والتورق) تستحوذ على الحصة الأكبر من محافظ التمويل بنسبة تتجاوز 90%، بينما لا تتجاوز حصة التمويل بالمشاركة نسبة 3%. هذه النسبة الضئيلة تطرح تساؤلاً جوهرياً: لماذا تعزف المصارف الإسلامية عن تطبيق صيغة التمويل الأكثر أصالة وتميزاً في فقه المعاملات؟

تكمن الإجابة بشكل أساسي في عقبتين رئيسيتين: ارتفاع درجة المخاطرة مقارنة بصيغ المداينات ذات الربح الثابت والمضمون، وصعوبة التخارج من المشاريع بعد انتهاء مدة التمويل. انطلاقاً من هذا الواقع، يقدم هذا البحث استعراضاً لمجموعة من الآليات العملية والحلول المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تطوير صيغة المشاركة، وتجعلها أكثر ملاءمة لطبيعة العمل المصرفي الحديث، مع التأكيد على المزايا الجوهرية التي تقدمها، ومنها:

الأصالة والتميز: الابتعاد عن محاكاة صيغ التمويل التقليدية التي تربط الربح بالأجل وأسعار الفائدة، مما يزيل اللبس لدى العامة حول الفرق بين التمويل الإسلامي والتقليدي.

تحفيز التنمية: تشجيع المصارف على تمويل المشروعات التنموية الحقيقية ذات الجدوى الاقتصادية، لأن ربح المصرف مرتبط بنجاح المشروع نفسه، وليس فقط بالملاءة المالية للعميل.

دعم المشاريع الصغيرة والناشئة: فتح المجال أمام أصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الصغيرة الذين لا يملكون الضمانات الكافية للحصول على تمويل بالمديونية، مما يحقق مقصد “جعل المال دولة بين الناس”.

المشاركة في النجاح: تحفيز البنك على تقديم الخبرة والمشورة ومراقبة أداء المشروع لضمان نجاحه، لأنه شريك حقيقي وليس مجرد دائن.

فيما يلي، نستعرض عشر آليات عملية مقترحة لتفعيل التمويل بالمشاركة وتذليل عقباته.

الفرع الأول: المشاركة من خلال رأس المال المخاطر (Venture Capital)

يمثل نموذج رأس المال المخاطر تطبيقاً عصرياً ومثالياً لروح المشاركة. يقوم هذا النموذج على تمويل المشروعات الناشئة، خاصة في المجالات الإبداعية والتقنية، التي تمتلك أفكاراً واعدة ولكنها تفتقر إلى السيولة والضمانات التقليدية. آلية عمله تتلخص في الخطوات التالية:

الدراسة والتقييم: تدرس المؤسسة الممولة (البنك) عدداً من المشاريع المتقدمة وتختار الأنسب بناءً على دراسات الجدوى والعوائد المتوقعة.

التأسيس والمشاركة: يتم تأسيس شركة مغلقة بين الممول وصاحب المشروع، ويحصل الممول على حصة في الملكية ومقاعد في مجلس الإدارة، حتى لو كانت مساهمة صاحب المشروع مقتصرة على فكرته أو براءة اختراعه التي يتم تقييمها كحصة عينية.

المراقبة والدعم: يراقب البنك أداء الشركة ويقدم الدعم الإداري والفني لضمان نجاحها.

التخارج: بعد فترة زمنية متفق عليها (تتراوح عادة بين 3 إلى 10 سنوات)، يتم التخارج عبر بيع الحصة للشريك، أو لطرف ثالث، أو بطرح الشركة للاكتتاب العام.

ولتجاوز القيود المصرفية وتقليل المخاطر، يمكن للمصارف الإسلامية استخدام أدوات مثل: إنشاء صناديق استثمارية مغلقة ومخصصة لهذا الغرض، أو تأسيس شركات ذات أغراض خاصة (SPV) لعزل المخاطر، أو تنويع المحفظة الاستثمارية لتشمل قطاعات مختلفة (تقنية، طبية، صناعية)، فنجاح مشروع واحد بنسبة 10% قد يغطي خسارة 90% من المشاريع الأخرى ويحقق عائداً إجمالياً مرتفعاً.

الفرع الثاني: المشاركة المتناقصة مع الإجارة أو تقاسم الإنتاج

تُعد المشاركة المتناقصة أداة مرنة يشترك فيها البنك مع العميل في تملك أصل منتج (عقار، مصنع، معدات)، ثم تبدأ حصة البنك بالتناقص تدريجياً لصالح العميل وفق جدول زمني محدد. ويمكن تطبيقها بصورتين:

المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك: يؤجر البنك حصته الشائعة في الأصل للعميل، ويكون الإيجار الذي يدفعه العميل مكوناً من جزأين: جزء يمثل أجرة انتفاعه بحصة البنك، وجزء آخر مخصص لشراء حصة البنك تدريجياً.

المشاركة في الإنتاج: يدخل البنك مع العميل في شركة عقد، حيث يقدم البنك حصته من الأصل ويعمل عليها العميل، ويتم تقاسم العائد الناتج عن التشغيل بينهما حسب الاتفاق. هذه الصورة ليست من قبيل الإجارة التي تستحق فيها الأجرة بغض النظر عن تحقق العائد، بل هي مشاركة حقيقية في الربح، ولها نظائر في الفقه الإسلامي كالمزارعة والمساقاة ودفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء مما يرزق الله.

الفرع الثالث: المشاركة بأسهم امتياز لزيادة حصة الربح

لتقليل المخاطر وتسريع استرداد رأس المال، يمكن أن تكون حصة البنك في الشركة على شكل أسهم تمنحه امتيازاً خاصاً، وهو الحصول على نسبة من الأرباح أعلى من نسبة ملكيته في رأس المال. مثلاً، يشارك البنك بنسبة 30% من رأس المال، على أن يحصل على 90% من الأرباح السنوية حتى يسترد كامل رأس ماله، ثم تعود نسبة الأرباح لتتساوى مع نسبة الملكية أو يتم التخارج. هذا النوع من الامتياز جائز شرعاً على القول الراجح (قول الحنفية والحنابلة) الذي يجيز اختلاف نسبة الربح عن نسبة رأس المال، لأن الربح في الشركة يُستحق بالمال والعمل والضمان معاً، وقد يكون أحد الشركاء أكثر خبرة أو جهداً فيستحق حصة أكبر من الربح.

الفرع الرابع: المشاركة مع ترديد نسبة مقاسمة الأرباح

تتضمن هذه الآلية الاتفاق على تغيير نسبة توزيع الأرباح بناءً على مراحل زمنية أو تحقيق أهداف معينة. مثلاً، يتفق البنك مع شريكه على أن تكون حصة البنك 70% من الأرباح في السنوات الخمس الأولى، ثم تنخفض إلى 50% بعد ذلك. أو أن تكون حصته 70% حتى يسترد 80% من رأس ماله، ثم تنخفض. على الرغم من أن جمهور الفقهاء منعوا ذلك لما فيه من جهالة، إلا أن القول الراجح (رواية عن الإمام أحمد واختيار بعض الحنفية) هو جواز ذلك، لأن الأصل في الشروط الإباحة ما لم تؤدِّ إلى قطع المشاركة في الربح، وهذا الشرط لا يقطعها بل ينظمها، والجهالة هنا لا تفضي إلى نزاع.

الفرع الخامس: المشاركة مع وعد بالتنازل عن القيمة الزائدة عند التخارج

لمعالجة صعوبة التخارج، يمكن أن يقدم البنك وعداً ملزماً للعميل بأنه عند التخارج سيتنازل له عن أي زيادة في القيمة السوقية لحصته فوق قيمتها الاسمية (التكلفة) مضافاً إليها عائد محدد متفق عليه. مثلاً، يمول البنك مشروعاً بمليون ريال، ويعد العميل بأنه عند التخارج بعد 10 سنوات، سيكتفي باسترداد المليون مع عائد سنوي 5%، ويتنازل عن أي قيمة سوقية إضافية. هذه الآلية مبنية على جواز “الهبة المعلقة” و”هبة المجهول”، وهو جائز عند المالكية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الغرر والجهالة يُغتفران في عقود التبرعات (كالهبة) ولا يُغتفران في عقود المعاوضات (كالبيع).

الفرع السادس إلى العاشر: آليات متنوعة لحماية الاستثمار وتقليل المخاطر

لزيادة جاذبية التمويل بالمشاركة، يمكن تبني حزمة من الآليات الإضافية:

تحديد المسؤولية (الفرع السابع): يمكن للبنك الدخول في المشاركة من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة (SPV) أو كشريك موصٍ في شركة توصية، بحيث لا تتجاوز مسؤوليته عن ديون الشركة حدود رأس المال الذي دفعه، وهو أمر جائز شرعاً ما لم يُستخدم كوسيلة للتحايل أو الإهمال.

نقل عبء الإثبات (الفرع الثامن): يمكن النص في العقد على أن الشريك المدير (العميل) هو من يتحمل عبء إثبات عدم تعديه أو تفريطه في حال وقوع خسارة، وذلك صيانة لأموال المستثمرين وسداً لذريعة الإهمال. هذا لا يعني ضمان رأس المال، بل هو إجراء لتعزيز المسؤولية.

التأمين التكافلي (الفرع التاسع): يمكن إنشاء صندوق تأمين تكافلي بين مجموعة من المستثمرين لتعويض الخسائر المحتملة في رؤوس الأموال أو نقص العوائد. هذا ليس ضماناً محرماً لرأس المال، بل هو شكل من أشكال التعاون وتوزيع المخاطر الجائز شرعاً.

تحميل الشريك بعض المصروفات (الفرع العاشر): يجوز الاتفاق على أن يتحمل الشريك المدير بعض المصروفات التشغيلية المنضبطة (كرسوم الصيانة أو الضرائب) من ماله الخاص، لتسهيل حساب تكلفة التمويل عند التخارج.

تجنب الشروط المحرمة (الفرع السادس): يجب التنبيه على أن بعض الشروط تبقى محرمة، وأهمها إعطاء أحد الشركاء أولوية في استرداد رأس ماله عند التصفية قبل الآخرين، لأن هذا الشرط يخالف قاعدة “الخسارة على قدر رأس المال” ويقترب من ضمان رأس المال المحرم في عقود الشركات.

خاتمة: نحو تفعيل حقيقي للمشاركة

إن عزوف المصارف الإسلامية عن التمويل بالمشاركة ليس قدراً محتوماً، بل هو تحدٍّ يمكن مواجهته بالابتكار والتطوير الفقهي والهيكلي. الآليات العشر التي تم استعراضها تقدم خريطة طريق عملية للمؤسسات المالية الإسلامية لتجاوز عقبات المخاطرة وصعوبة التخارج. إن تبني هذه الأدوات، من رأس المال المخاطر إلى المشاركة المتناقصة، ومن الشروط المرنة في توزيع الأرباح إلى آليات الحماية العادلة، من شأنه أن يعيد التمويل بالمشاركة إلى مكانته الصحيحة كأداة رئيسية للتمويل، ويحول المصارف الإسلامية من مجرد مؤسسات تقدم بدائل شكلية إلى محركات حقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة والعادلة.

=============

من المعاملات المطبقة في عدد من البنوك الإسلامية لإدارة سيولتها النقدية مقابلة الأرصدة الدائنة بالأرصدة

المدينة، وذلك بأن يحتسب لصالح الرصيد الدائن نقاط دائنة يراعى فيها مقدار الرصيد ومدة بقائه، وفي المقابل

يحتسب على الرصيد المدين نقاط مدينة يراعى فيها المق دار والمدة. وتعرف هذه الطريقة في الأوساط المالية ب

)حساب النقاط( أو )حساب النمر(.

وتعمد بعض المصارف إلى استخدام هذه الطريقة بديلاً عن عمليات الريبو والريبو العكسي في تعاملاتها مع

البنك المركزي أو مع المصارف التجارية الأخرى، فعندما يحتاج مصرف لمبلغ نقدي لليلة واحدة مثلاً، فبدلاً

من أن يدخل في اتفاقية ريبو فإنه يقترض من البنك المركزي أو من مصرف آخر المبلغ النقدي ويقدم الضمانات

لذلك، ويرده في اليوم التالي، ويلتزم بإقراض البنك المقرض مثل ذلك المبلغ لليلة أو نصف المبلغ لليلتين، وهكذا.

وعندما يتوافر لدى المصرف سيولة نقدية، فبدلاً من الدخول في اتفاقية ريبو عكسي لاستثمارها فإنه يقرضها

لمدة معينة، ويلتزم المقترض بإقراضه في المستقبل مثل ذلك المبلغ المدة نفسها، وهكذا.

وليس بالضرورة أن تكون القروض المتبادلة متساوية أي ) 1:1 (، فقد يكون لأحد الطرفين أفضلية على الآخر

بأن تجعل النقاط الدائنة لأحدهما بما يعادل ضعفها للآخر أي ) 2:1 (، والغالب أن يكون ذلك فيما إذا كان

أحد الطرفين أقوى من الآخر كالبنك المركزي مع المصارف التجارية، أو المصرف مع عملائه.

وقد يراعى عند احتساب النقاط في القروض المتبادلة أسعار الفائدة عند الإقراض، بحيث تحتسب نقاط أكثر

للقرض الذي يكون في زمن يكون فيه سعر الفائدة أعلى.

وفي القروض المتبادلة قد يتفق الطرفان على أن تتم تسوية الحسابات والوصول إلى نقطة التعادل في النقاط

خلال فترة محددة، وقد تكون مفتوحة. وعادة يجعل سقف أعلى للنقاط حتى لا يستمر مصرف في الاقتراض

من المصرف الآخر.

7

الحكم الشرعي للقروض المتبادلة:

لا تخلو القروض المتبادلة من ثلاث حالات وفق المسائل الآتية:

المسألة الأولى: حكم القروض المتبادلة بالشرط إذا كانت على أساس المساواة بين الطرفين:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تحريم القروض المتبادلة بالشرط. وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ويسمي المالكية هذه

المعاملة: أسلفني أسلفك.

جاء في مواهب الجليل: )ولا خلاف في المن ع، من أن يسلف الإنسان شخصًا؛ ليسلفه بعد ذلك(.

وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: )وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرضَ؛ لأنه حينئذ يجر نفعًا للمقرض،

فلا يصح(.

وفي المغني: )وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز(.

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: أن هذا الشرط فيه منفعة للمقرض، ولا خلاف بين أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً

للمقرض فهو محرم.

نوقش: بأن المنفعة هنا لا يختص بها المقرض وحده، بل هي من قبيل النفع المشترك للمقرض والمقترض على

حد سواء، ويحقق مصلحة عادلة للطرفين، وهذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فلزم إبقاؤه

على الأصل وهو الإباحة.

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))لا يحل س لف وبيع((. أخرجه الخمسة. ووجه الدلالة: أنه

نهى عن الجمع بين السلف والبيع فكذلك اشتراط قرض في قرض.

نوقش: بأن الجمع بين البيع والسلف في هذه المسألة غير متحقق لا بالمنطوق ولا بالمفهوم؛ فأما المنطوق

فظاهر؛ إذ لا يوجد بيع البتة في هذه المعاملة؛ وأما المفهوم فلأن علة النهي عن الجمع بين السلف والبيع “أن

اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً

وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا”. وهذه العلة غير متحققة في هذه المعاملة.

8

الدليل الثالث: ما روى أبو هريرة –رضي الله عنه- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – “نهى عن البيعتين في

بيعة”. أخرجه أحمد والثلاثة. ووجه الدلالة: أن القروض المتبادلة فيها اشتراط عقد في عقد، فهي مشمولة

بالنهي عن البيعتين في بيعة.

نوقش: بأ ن القروض المتبادلة بالشرط ليست من البيعتين في بيعة لا منطوقاً ولا مفهوماً؛ أما المنطوق فظاهر؛

لأنها قروض وليست بيوعاً، وأما المفهوم فلأن أهل العلم اختلفوا في تأويل الحديث: فمنهم من فسره باشتراط

عقد في عقد، ومنهم من فسره بقلب الدين في صورة بيع الدين المؤجل على المدين إلى أجل آخر بزيادة عليه،

ومنهم من فسره بأن يبيع السلعة بتسعة نقداً أو بعشرة نسيئة ونحو ذلك من غير بتّ، ومنهم من فسره ببيع

العينة. والراجح أن المراد به النهي عن اجتماع عقدين كل واحد منهما مباح في حال انفراده، وإذا جمع بينهما

ترتب على اجتماعهما الوقوع في محظور، من ربا )كالعينة والجمع بين القرض والبيع(، أو غرر )كما في بعتك

بتسعة نقداً أو بعشرة نسيئة من غير بتّ(، ومما يؤيد ذلك ما جاء في بعض طرق الحديث:” من باع بيعتين

في بيعة فله أوكسهما أو الربا”، أي أن اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا.

وكل المعاني السابقة لا يتحقق أي منها في المسألة التي بين أيدينا.

القول الثاني: جواز القروض المتبادلة بالشرط إذا كانت مبنية على أساس المساواة بين الطرفين. وقد أخذ بهذا

الرأي عدد من الهيئات الشرعية ) 1 (، وبعض الباحثين المعاصرين) 2 .)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 مثل الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء، وبنك البلاد، وبنك فيصل الإسلامي السوداني، والبنك الإسلامي الأردني، وبيت

التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة. ونص المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة )معيار المتاجرة في

العملات( على جواز )القروض المتبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين(. فهذا

يحتمل الجواز ولو كان أحدهما مشروطاً بالآخر إذا كان كل منهما بعقد منفصل، ويحتمل المنع باعتبار أن الاشتراط نوع ربط.

2 منهم د. نزيه حماد: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة .

9

الدليل الأول: قياس القروض المتبادلة على السُّفتَجة) 3 (؛ فإن من أجاز السفتجة من الفقهاء –وهو الراجح-

فمن مقتضى أصله إجازة القروض المتبادلة بالشرط، بجامع أن المنفعة المشروطة في كليهما لا تخص المقرض

وحده، بل هي مشتركة بينهما.

ومستند القائلين بجواز السفتجة، هو أن المنفعة في القرض إذا كانت لا تخص المقرض وحده، بل تعم المقرض

والمقترض معًا، فلا حرج في اشتراطها في عقد القرض؛ قال ابن قدامة–رحمه الله-: )وروي عنه –أي الإمام

أحمد- جوازها؛ لكونها مصلحة لهما جميعاً، وقال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب

لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم يرَ به بأسًا، وروي عن

علي t أنه سئل عن مثل هذا، فلم يرَ به بأساً، وممن لم ير به بأساً: ابن سيرين والنخعي…والصحيح جوازه؛

لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها؛

ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه علي الإباحة(.

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: )ولكن قد يكون في القرض منفعة للمقرض، كما سبق في مسألة السفتجة، ولهذا

كرهها من كرهها، والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المق ترض ينتفع بها أيضًا، ففيها منفعة لهما جميعًا إذا أقرضه(.

وقال أيضاً: )والصحيح: الجواز؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد

انتفع المقترض أيضًا بالوفاء في ذلك البلد وأمن الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الإقراض، والشارع لا ينهى عما

ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم(.

الدليل الثاني: أن الربا إنما حرم شرعاً؛ لأنه ظلم من المقرض للمقترض، أما الاتفاق على الإقراض المتبادل بين

المقرض والمقترض بمبالغ متساوية لمددٍ متماثلة فليس فيه ظلم لأي من الطرفين، بل هو مقتضى العدل بين

الطرفين.

الترجيح:

بالنظر في الأدلة والمناقشات السابقة فإن جوهر المسألة في النفع المتحقق للمقرض من هذا الشرط، فالفريق

الأول يرى أن هذا الشرط يحقق نفعاً للمقرض زائداً عن أصل القرض، فيع ده من القرض بفائدة مشروطة

3السفتجة: قيل بضم السين وقيل بفتحها: كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً يأمن به من خطر الطريق والجمع

السفاتج .

10

للمقرض، بينما الفريق الثاني يرى أن هذا الشرط فيه نفع مشترك، ولا مزية لأحدهما فيه على الآخر، فلا يخرج

به عقد القرض عن كونه للإرفاق.

وعند التأمل فإن إلحاق القروض المتبادلة بالشرط بالقرض بفائدة محل نظر؛ لأن القروض المتبادلة بالشرط لا

يمكن أن يوصف أي من الط رفين بأنه مستفيد على حساب الآخر، فعندما يوقع مصرفان اتفاقية ودائع أو

قروض متبادلة فكلاهما على درجة سواء، ولا مزية لأي منهما على الآخر، وقد يكون أحدهما مقرضاً مرة،

ومقترضاً مرة أخرى، بينما في القرض بفائدة لا يختلف اثنان أن المقرض هو المستفيد وحده دون المقترض.

والأظهر رجحان القول بجواز القروض المتبادلة إذا كانت مبنية على أساس المساواة بين الطرفين.

ولا يجوز في هذه الحال مراعاة أسعار الفائدة عند احتساب النقاط، فشرط الجواز أن يكون القرض المتبادل

مساوياً للقرض الأول في المقدار وفي المدة بغض النظر عن تفاوت أسعار ال فائدة بين القرضين. والله أعلم.

المسألة الثانية: القروض المتبادلة بالشرط مع التفاوت بين الطرفين:

إذا تضمنت اتفاقية القروض المتبادلة تفاوتاً بين الطرفين كأن يتفق على أن يكون احتساب النقاط ) 2:1 ( أي

إقراض ألف ليوم يقابله إقراض ألفين ليوم أو ألف ليومين فلا أعلم خلافاً على تحريم هذا الشرط؛ لأن فيه زيادة

محضة للمقرض، فهو داخل في الإجماع على تحريم كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض. والقائلون بجواز

القروض المتبادلة بالشرط متفقون على أن شرط الجواز التساوي في القروض بأن تكون لمبالغ متساوية ولمددٍ

متماثلة.

المسألة الثالثة: القروض المتبادلة بدون شرط:

ويعمل بهذه الطريقة في الغالب في تعامل المصرف الإسلامي مع البنوك المراسلة في الخارج، بحيث يتفق المصرفان

على أن يفتح كل منهما لدى الآخر ودائع جارية، مع التزام كل منهما على عدم احتساب فوائد سواء على

الرصيد الدائن أو المدين.

فالمصرف الذي يكون حسابه دائناً لدى الآخر لا تحتسب له فوائد ولا نقاط دائنة، والمصرف الذي يكون

رصيده مديناً لا تحتسب عليه فوائد ولا نقاط مدينة، أي يلتزم كل منهما بألا يطالب الآخر بدفع فوائد عن

أرصدته الدائنة، كما لا يُطالب أي منهما بدفع فوائد في حال انكشاف حسابه. والفرق بين هذه الطريقة

11

والقروض المتبادلة بالشرط هو عدم شرط الإقراض المتبادل، فصاحب الرصيد المدين في هذه المعاملة غير مطالب

بأن يقرض صاحب الرصيد الدائن، وإنما فيها اتفاق على إسقاط احتساب الفوائد بينهما.

ولا يظهر في طريقة الودائع المتبادلة على أساس المعاملة بالمثل محظور شرعي، بل إن هذا هو المتعين في تعامل

المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى.

والوديعة الجارية وإن كانت تكيف شرعاً على أنها قرض، إلا أن هذه المعاملة لا تعد من القروض المتبادلة

بالشرط، فليس فيها إلزام للمصرف الذي ينكشف حسابه بإقراض المصرف الدائن، وإنما غاية ما فيها الاتفاق

على عدم احتساب الفوائد.

وقد نص على جواز هذه المعاملة المعيار الشرعي الصادر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

المالية الإسلامية: ” درءاً لدفع الفائدة بين المؤسسة ومراسليها، فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسسة مع غيرها من

البنوك المراسلة على تغطية ما انكشف من حسابات أحدهما لدى الآخر من دون تقاضي فوائد”.

وجاء في مستند المعيار: ” مستند جواز كشف الحسابات بين المؤسسات ومراسليها هو الحاجة العامة، وأن

المنفعة الحاصلة من جراء ذلك لا تخص المقرض وحده، بل هي منفعة متماثلة، وأنها ليست من ذات القرض،

وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك فلا ترد مسألة )أسلفني أسلفك(“.

وفي الفتوى العاشرة لندوة البركة الثامنة: ” إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها

أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى فإن هذا الاتفاق جائز تفادياً للتعامل بالفائدة

أخذاً وإعطاءً على الحسابات المدينة بين البنكين شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر”.