مارس

القواعد الذهبية الثلاث في المعاملات المالية

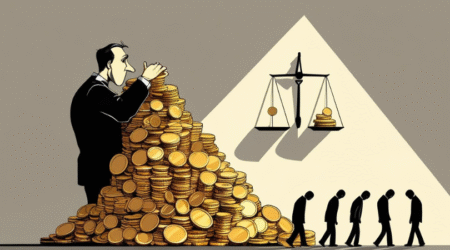

في عصر يتسارع فيه إيقاع الحياة الاقتصادية، وتتنوع المعاملات المالية وتتعدد أشكالها، بل لا يكاد يمر علينا عام إلا ونرى فيها ألوان جديدة من المعاملات لم تكون معروفة من قبل من التعاملات المصرفية، والعقود التجارية، والاستثمارات الرقمية، وغيرها من الأبواب المالية المستحدثة، كل هذا مدفوع بتطور التقنية وتوسع الأسواق. ومع هذا التغير السريع، تزداد الحاجة إلى التذكير بالقواعد الشرعية الجامعة التي تضبط هذه المعاملات وتزنها بميزان الشرع، حتى لا ينزلق الناس في معاملات محرمة دون علم، أو يحرموا أنفسهم من أمور مباحة كان لهم فيها سعة، بسبب التشدّد غير المنضبط.

من هنا، تبرز أهمية التأصيل الفقهي ووضع الأصول الكلية التي يُرجع إليها عند النظر في كل معاملة جديدة.

وسنستعرض في هذا المقال أهم ثلاث قواعد ذكرها العلماء في هذا الشأن

القاعدة الأولى: الأصل في البيوع هو الحِل والإباحة

تنطلق الشريعة الإسلامية من مبدأ عظيم وهو أن الأصل في كل المعاملات التجارية هو الجواز والسعة. هذا المبدأ مستمد من قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، ومن السنة النبوية والإجماع. ومعنى ذلك أن دائرة الحلال هي الأوسع، وأن على من يدّعي التحريم أن يأتي بالدليل، لا العكس.

ولفهم هذه القاعدة، يجب أولًا تعريف البيع في الاصطلاح الشرعي

البيع: “مبادلة مالٍ بمال لغرض التملك”.

ويندرج البيع ضمن “عقود المعاوضات”، وهي العقود التي تقوم على تبادل المنافع بين طرفين، وتتميز عن عقود التبرعات (كالهبة)، وعقود التوثيقات (كالرهن)، وعقود المشاركات.

وتشمل هذه القاعدة أنواع البيوع المختلفة، سواء من حيث المبيع أو من حيث وقت التسليم:

- أنواع البيع من حيث المبيع:

مبادلة نقد بعرض: وهو البيع الشائع، كشراء سلعة بالمال.

مبادلة عرض بعرض (المقايضة): كاستبدال سيارة بسيارة أخرى.

مبادلة نقد بنقد (الصرف): كمبادلة الريالات بالدولارات.

- أنواع البيع من حيث وقت التسليم:

البيع الحالّ: تسليم الثمن والسلعة فورًا. (جائز)

بيع الأجل: استلام السلعة حالًا وتأجيل الثمن. (جائز)

بيع السَّلَم: دفع الثمن حالًا وتأجيل استلام السلعة الموصوفة في الذمة. (جائز)

بيع الكالئ بالكالئ: تأجيل كل من الثمن والسلعة. (محرم بالإجماع)

باستثناء الحالة الأخيرة، فإن كل هذه الصور تدخل تحت قاعدة “الأصل هو الحل”.

القاعدة الثانية: لا يصح البيع إلا باكتمال شروطه وانتفاء موانعه

لكي يكون العقد صحيحًا شرعًا، لا بد من استيفاء شروط محددة تتعلق بأركانه الثلاثة: (العاقدان، المعقود عليه، الصيغة). ويمكن إجمال هذه الشروط في ست كلمات رئيسية: (الرضا – الأهلية – الملك – الإباحة – القدرة على التسليم – العلم) وهاكم شيء من التفصيل لها:

- الرضا: فلا يصح البيع الناتج عن إكراه، لقول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .

- الأهلية: أن يكون كل منهما جائز التصرف (بالغًا، عاقلًا، رشيدًا) قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} وقال أيضاً سبحانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء]

- المِلك: أن يكون البائع مالكًا للسلعة أو مأذونًا له ببيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ”.

هذه الشروط الثلاثة السابقة متعلقة بالعاقدين، أما الشروط الثلاثة التالية فهي متعلقة بالمعقود عليه أي السلعة والثمن.

- الإباحة: أن تكون السلعة مباحة النفع، فلا يصح بيع ما حرم الله كالخمر والخنزير. والدليل على هذا الشرط : قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) [مسند أحمد] فدل ذلك على أن إذا كانت المنفعة محرمة ، فإن بيع السلعة أو بيع العين يمون محرم .

وفي الصحيحين من حديث جابر ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) فهذه الأربعة المذكورة في الحديث حرم بيعها ؛ لأن نفعها محرم .

- القدرة على التسليم: فلا يصح بيع ما لا يمكن تسليمه كالسمك في الماء، لأنه من الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم : (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).

- العلم: يجب أن يكون كل من الثمن والسلعة معلومًا للطرفين علمًا يرفع الجهالة والغرر.

القاعدة الثالثة: دائرة الحرام في البيوع محصورة ومحددة

بما أن الأصل هو الحل، فإن الفقيه أو المتأمل لا يحتاج إلى البحث عن دليل لكل معاملة ليثبت حلها، بل يبحث فقط عما إذا كانت تقع ضمن دائرة المحرمات المحددة. وتنقسم هذه المحرمات إلى نوعين رئيسيين:

النوع الأول: المحرم لذاته:

وهو ما كان التحريم متعلقًا بذات السلعة لأن منفعتها محرمة في الأصل. وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

- ما هو محرم العين والمنفعة جملةً: وهي خمسة أشياء حصرتها النصوص: (الخمر، الميتة، الخنزير، الأصنام، والكلب). بيع هذه الأصناف محرمٌ مطلقًا، حتى لو كان المشتري سيستخدمها في وجه مباح (كشراء ميتة لإطعام الصقور)، لأن دائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع.

- ما هو مباح العين ولكن قد تُستخدم منفعته في الحرام: كالحرير والذهب للرجال، أو بيع السلاح لمن سيستخدمه في الفتنة. هنا، يكون البيع محرمًا إذا كان القصد هو الاستخدام المحرم، وجائزًا إذا كان للاستخدام المباح.

النوع الثاني: المحرم لكسبه:

وهو ما يكون فيه المال أو السلعة في ذاتها مباحة، ولكن طريقة اكتسابها كانت محرمة. وأبرز أمثلته المال المكتسب عن طريق الربا أو القمار. فالنقود في ذاتها حلال، لكن طريقة الحصول عليها هي التي جعلت الكسب محرمًا.

الفروق الجوهرية بين النوعين:

أولاً: أثر التحريم: “المحرم لذاته” (كالخمر) يبقى تحريمه ملازمًا له مهما تناقلته الأيدي. أما “المحرم لكسبه” (كالمال المكتسب من الربا)، فإن الإثم يلحق الكاسب الأول فقط، ويجوز التعامل مع هذا الكاسب في معاملات أخرى مباحة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالمدينة بيعًا ، وشراءً ، وتأجيرًا ، واستئجارًا ، ورهنًا ، وارتهانًا . مع أنهم كانوا يأكلون الربا بنص القرآن الكريم {وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}.

ثانياً: التوبة والتخلص منه: التوبة من “المحرم لذاته” تقتضي إتلافه. أما التوبة من “المحرم لكسبه” ففيها تفصيل:

- إن كان مأخوذًا بغير رضا صاحبه (كسرقة أو غصب)، وجب رده إليه.

- إن كان مأخوذًا بعقد فاسد عن تراضٍ (كالربا)، فما قبضه التائب قبل توبته فهو له لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}، ولا يلزمه التخلص منه، تشجيعًا له على التوبة. أما ما لم يقبضه من ديون ربوية، فيقتصر على أخذ رأس ماله فقط لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾.

خاتمة:

المعاملات المالية الإسلامية تقوم على أساس متين من الوضوح والعدل. فهي تفتح الباب واسعًا أمام الابتكار وإيجاد منتجات مالية جديدة من خلال هذه القواعد الذهبية الثلاثة..

القاعدة الأولى: ” الأصل في البيوع هو الحِل” .

القاعدة الثانية: ” لا يصح البيع إلا باجتماع شروطه، وانتفاء موانعه ” .

وشروطه ستة : ( الرضا ، الأهلية ، الإباحة ، الملك ، القدرة على التسليم ، العلم ) .

القاعدة الثالثة: المحرم في البيوع على نوعين : مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ ، مُحَرَّمٌ لِكَسْبِهِ .

وما على المسلم إلا أن يتعلم هذه القواعد ليسير في معاملاته على بصيرة وهدى.