أغسطس

كيف بنى التمويل الإسلامي سدًا منيعًا في وجه تسونامي 2008 المالي؟

مقدمة: زلزال يهز أركان النظام المالي

في عام 2008، ضرب زلزال مالي عنيف أركان الاقتصاد العالمي. بدأت الهزات الارتدادية في سوق الرهن العقاري منخفض الجودة في الولايات المتحدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى تسونامي عاتٍ اجتاح القارات، مُغرقًا مؤسسات مالية عريقة كان يُظن أنها أضخم من أن تسقط. في غضون أشهر، تبخرت ثروات تقدر بأكثر من 30 تريليون دولار من أسواق رأس المال، وانهارت مؤشرات البورصات، ودخل العالم في أعمق أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.

وفي قلب هذا الحطام المالي، حيث سادت حالة من الذعر والانهيار، كانت هناك قصة مختلفة تُكتب بصمت. قصة صمود ملحوظ لقطاع مالي بدا وكأنه محصّن ضد الفيروس الذي أصاب النظام العالمي: قطاع المصارف الإسلامية. فبينما كانت البنوك التقليدية تتهاوى تحت وطأة ديونها السامة، أظهرت نظيرتها الإسلامية مرونة استثنائية، محافظة على أصولها وسيولتها، بل ومحققة نموًا لافتًا. هذا الصمود لم يكن وليد صدفة أو حظ، بل كان نتيجة مباشرة لمبادئ الاقتصاد الإسلامي الراسخة، والتي شكّلت درعًا واقيًا ضد الممارسات التي كانت سببًا في الكارثة.

سر الحصانة: أعمدة النموذج الإسلامي الأربعة

يكمن سر نجاة المصارف الإسلامية في طبيعة نموذجها التشغيلي القائم على قواعد الشريعة، التي لا تمثل قيودًا بقدر ما تمثل ضوابط أخلاقية واقتصادية حصيفة. ويمكن تفكيك هذا السر إلى أربعة أعمدة أساسية:

1- تحريم الفائدة (الربا)… والارتباط العضوي بالاقتصاد الحقيقي:

كانت الشرارة الأولى للأزمة هي “صناعة الديون”؛ الإفراط في الإقراض القائم على الفائدة دون النظر إلى الجودة الائتمانية للمقترض. لقد تحولت البنوك التقليدية إلى ما يشبه المتاجر التي تبيع “النقود” وتجني ربحًا مضمونًا من تأجيرها، بغض النظر عما إذا كانت هذه النقود ستُستخدم في نشاط منتج أم لا. أما في التمويل الإسلامي، فمبدأ “النقود لا تلد نقودًا” هو حجر الزاوية. فكل تمويل يجب أن يكون مرتبطًا بأصل حقيقي ملموس (سلعة، عقار، مشروع إنتاجي). هذا المبدأ يجبر المصرف على أن يكون جزءًا من الاقتصاد الحقيقي، ويمنع بشكل قاطع خلق ديون وهمية من فراغ، وهي الظاهرة التي فجرت فقاعة الرهن العقاري.

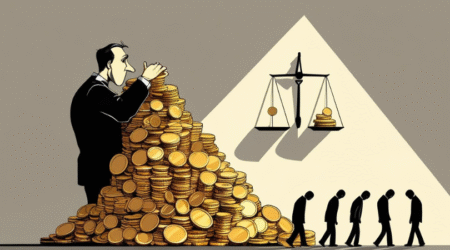

2- تقاسم المخاطر… من دائن إلى شريك في الرحلة:

في النظام التقليدي، العلاقة بين البنك والمقترض هي علاقة دائن بمدين؛ حيث يتحمل المقترض كل المخاطر. أما في النظام الإسلامي، فالعلاقة تتحول إلى شراكة حقيقية. فمن خلال صيغ مثل “المشاركة” و”المضاربة”، يصبح البنك شريكًا في المشروع، يتقاسم الأرباح في حال النجاح، ويتحمل جزءًا من الخسارة في حال الفشل. هذا المبدأ يغير الحوافز تمامًا؛ فبدلاً من تشجيع الإقراض المتهور، فإنه يدفع البنك إلى دراسة جدوى المشاريع بعناية فائقة، لأنه لم يعد مجرد دائن ينتظر فائدته، بل شريك يهمه نجاح المشروع الذي يموله.

3- حظر الغرر والميسر… والمضاربات المالية الوهمية:

كان وقود الأزمة هو الأدوات المالية المشتقة بالغة التعقيد، مثل “التزامات الدين المضمونة” (CDOs)، والتي كانت أشبه بصناديق سوداء تُجمع فيها الديون الجيدة والسيئة وتُباع للمستثمرين الذين لا يفهمون حقيقة ما يشترون. هذه الأدوات هي تجسيد لمفهوم “الغرر” (الجهالة المفرطة) و”الميسر” (المقامرة)، وهي محرمة قطعًا في التمويل الإسلامي الذي يشترط الشفافية والوضوح التام في العقود. لقد حمى هذا المبدأ المصارف الإسلامية من الانغماس في “الكيمياء المالية” التي حولت وول ستريت إلى كازينو عالمي.

4- إلزامية الأصول الملموسة… البناء على أساس صلب:

في قلب الأزمة كانت ظاهرة “التوريق”، وهي عملية تحويل الديون إلى أوراق مالية يمكن تداولها. المشكلة أن هذه الديون كانت تُتداول مرارًا وتكرارًا بعيدًا عن الأصول الأصلية التي تدعمها. أما في التمويل الإسلامي، فلا يمكن بيع الديون بهذه الطريقة. فكل معاملة يجب أن تظل مدعومة بأصل حقيقي ملموس طوال الوقت. هذا المبدأ يمنع تكون طبقات فوق طبقات من الديون السامة التي لا ترتكز على أساس، ويضمن أن النظام المالي يظل راسخًا على أرض الواقع الاقتصادي.

نتيجة لهذه المبادئ، لم تتجنب المصارف الإسلامية الآثار المباشرة للأزمة فحسب، بل شهدت أصولها نموًا بنسبة 28.6% لتصل إلى 822 مليار دولار في عام 2009، مما عكس ثقة متزايدة في نموذجها.

صدى النجاح: شهادات من قلب النظام المنافس