أغسطس

البوصلة الإيمانية للنجاة من إغراءات العصر المالية

مقدمة: في مواجهة الطوفان

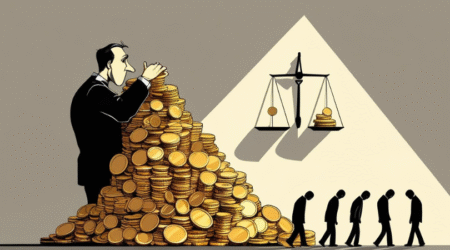

إننا نعيش في عصرٍ تلاطمت فيه أمواج الحياة المادية، وأفرزت لنا معاملات مالية برّاقة، تعد بالكسب السريع والربح الوفير بأقل مجهود. من مسابقات فضائية ذات جوائز خرافية، إلى تجارات غامضة ومضاربات محفوفة بالمخاطر في أسواق المال، مرورًا بشركات التسويق الهرمي التي تبيع الوهم قبل السلعة. لقد أصبحت هذه الإغراءات، مدعومة بقوة الدعاية والإعلان وسهولة التواصل المالي الرقمي، تطرق كل باب وتداعب كل نفسٍ تحمل غريزة حب المال.

وأمام هذا الطوفان، ومع ضعف الوازع الديني عند الكثيرين، وتفنُّن أهل المصالح في إلباس الحرام ثوب الحلال، يجد المسلم نفسه في حيرة من أمره، باحثًا عن بوصلة ترشده إلى بر الأمان، ومنهج يحفظ عليه دينه وماله. هذا المقال يهدف إلى تقديم تلك البوصلة، عبر استعراض قواعد الشريعة الغراء في التعامل مع المال، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، مطمئن القلب، منشرح الصدر، وهو يواجه إغراءات العصر.

أولًا: مكانة المال في الإسلام.. بين التقديس والإهمال:

لم يأتِ الإسلام ليحارب غريزة حب التملك، بل جاء ليهذبها ويوجهها. فالمال عصب الحياة، وأحد الضروريات الخمس (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال) التي جاءت الشريعة بحفظها. وإن نظرة متعمقة في التشريع الإسلامي تكشف عن منظومة متكاملة لحماية المال وصيانته، منها:

- الأمر بالتوثيق: فآية الدَّين، أطول آية في القرآن، جاءت لتؤكد على ضرورة كتابة الديون والإشهاد عليها حفظًا للحقوق ومنعًا للنزاع. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

- النهي عن الإضاعة: حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعة المال، فقال فيما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: “إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ” [متفق عليه]. قال الإمام النووي إن إضاعته هي صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف.

- ضمان المتلفات: من أتلف مال غيره بغير حق، لزمه ضمانه، مصداقًا لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ} (البقرة: 194).

- تقديم حق العباد: إن عظم حق المال يظهر جليًا في تقديم حق الآدمي على حق الله في بعض الحالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رجل عليه دين حتى تكفل به أحد الصحابة، تحذيرًا من التهاون في حقوق الناس المالية.

ولكن، على الرغم من هذه العناية الفائقة بحفظ المال، فإن الإسلام حذّر بشدة من فتنته، فهي من أشد الفتن التي تفسد على المرء دينه.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ ) [الترمذي وأحمد] فالحرص على المال يجرّ إلى التنعم المفرط، ثم إلى اقتحام الشبهات، ثم الوقوع في الحرام، حتى يصير الإنسان عبدًا للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ) [رواه البخاري]. إنها فتنة هذه الأمة كما قال المعصوم: (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ) [رواه الترمذي]

ثانيًا: أصول المعاملات المالية المحرمة:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فلا يُحرّم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه. وقد حصر العلماء أصول المعاملات المحرمة في ثلاثة محاور رئيسية، كل معاملة محرمة لا بد أن ترجع إلى واحد منها أو أكثر:

- الربا: وهو أخطر المكاسب الخبيثة وأشدها إثمًا، حتى أعلن الله الحرب على المتعاملين به: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (البقرة: 279). ومن أعظم آفات الربا أنه ممحوق البركة، وإن بدا في ظاهره زيادة ونماء. قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (البقرة: 276). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ” [رواه أحمد وصححه الحافظ]

- الغرر والجهالة: وهو كل بيع أو معاملة تنطوي على مخاطرة أو غموض أو جهالة تفضي إلى النزاع. وهذا يدخل في كثير من المضاربات الحديثة التي تقوم على الحظ والمغامرة لا على الاستثمار الحقيقي المنتج، حيث يكون الربح فيها مبنيًا على خسارة طرف آخر، لا على قيمة مضافة حقيقية.

- الظلم وأكل أموال الناس بالباطل: ويشمل ذلك كل صور الغش والتدليس والخداع والغصب والسرقة. وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ”، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: “وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) [رواه مسلم]. ومن أخطر صوره اليوم هو التحايل على أحكام الشرع بتغيير الأسماء والأشكال مع بقاء الجوهر المحرم، وهذه من شيم اليهود الذين لما حُرّمت عليهم الشحوم، أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها.

إن أي معاملة مالية تُعرض عليك، يجب أن تمررها على هذه الفلاتر الثلاثة. فإن سلمت منها، كانت إلى الحل أقرب، وإن وقعت في واحد منها، كانت إلى الحرمة أقرب.

ثالثًا: الدواء الشافي والدرع الواقي

إذا كانت الإغراءات بهذه الشدة والمزالق بهذه الخطورة، فما هو المنهج العملي للنجاة؟ لقد قدمت لنا الشريعة دروعًا واقية وأدوية ناجعة، من تحصّن بها نجا بإذن الله.

أولاً: الفقه قبل التجارة:

لا يحل لمسلم أن يخوض غمار التجارة والمعاملات المالية قبل أن يتعلم أحكامها. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: “لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ”. فالعلم هو النور الذي يبدد ظلمات الشبهة ويكشف زيف الباطل.

ثانياً: الورع وتقوى الشبهات:

الورع هو خط الدفاع الأول للمؤمن. وهو ليس فقط ترك الحرام البيّن، بل ترك ما يُخشى ضرره في الآخرة. إنها القاعدة الذهبية التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: (الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) [متفق عليه]. فكما أن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كذلك من يتساهل في المشتبهات يوشك أن يقع في الحرام الصريح. وكان السلف الصالح يقولون: “كنا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام”.

ثالثاً: القناعة والزهد:

إن أعظم علاج للطمع هو القناعة. والقناعة كنز لا يفنى، وهي رأس الغنى الحقيقي. من قنع بالكفاف الذي آتاه الله، عاش عزيزًا ملكًا، ومن جعل فقره بين عينيه، لم يأتِه من الدنيا إلا ما كُتب له، وعاش في تعب وشقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ) [رواه مسلم]. والزهد ليس بترك الدنيا، بل هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، وأن يكون ما في يد الله أوثق عندك مما في يدك.

رابعاً: الإجمال في الطلب:

على المسلم أن يطلب رزقه طلبًا جميلاً، دون حرص أو إشراف نفس، موقنًا أن ما كتبه الله له سيأتيه لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) [متفق عليه]

خامساً: اليقين بأن العوض من الله:

إن من أصدق قواعد الإيمان أن “من ترك شيئًا لله، عوّضه الله خيرًا منه”. قد يبدو ترك صفقة مشبوهة أو ربح سريع خسارة في مقاييس الدنيا، ولكنه في ميزان الله ربح عظيم. فما عند الله خير وأبقى، وبركة القليل الحلال خير من كثرة الحرام الممحوقة.

خاتمة:

إن التعاملات المالية في عصرنا هذا ليست مجرد عمليات بيع وشراء، بل هي اختبار حقيقي للإيمان والتقوى. والنجاة فيها لا تكون بكثرة الحسابات والأرقام، بل بقوة الإيمان والورع، والرضا بما قسم الله. إن المال الصالح في يد الرجل الصالح نِعم العون على الدين والدنيا، أما المال الحرام فهو شؤم ووبال في العاجل والآجل.

فلنتسلح بالعلم النافع، ولنتدرع بدرع الورع، ولنتحلَّ بالقناعة والرضا، ولنستحضر دائمًا أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.